| |

|

書號: |

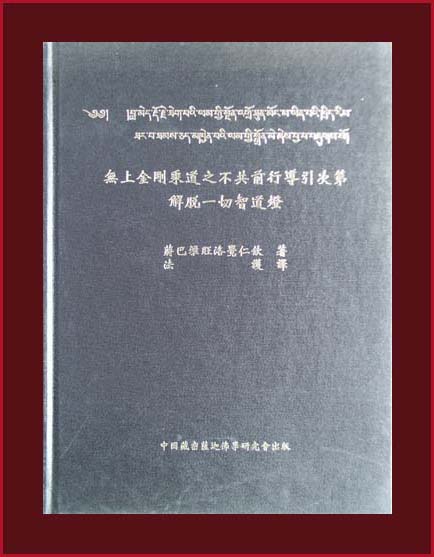

ST040 |

|

中文書名: |

四加行講解本 |

|

著者: |

蔣巴雅旺洛覺仁欽 |

|

譯者: |

法護 |

|

頁數: |

110頁(含11頁彩圖) |

|

規格: |

19.5*26.5(cm) |

|

定價: |

NTD800 |

|

出版日期: |

2001.7 |

本書識語

輪迴苦海,三界火宅,惟我本師釋迦牟尼佛先於

無量劫前發大菩提心,中歷三大阿僧胝劫積集福德與

智慧資糧,最後降生印度為義成太子,經捨位出離、

雪山苦修,在金剛座上現證阿耨多羅三藐三菩提,示

現圓滿成佛;為度眾生脫離苦海火宅,以所證無上觀

照一切法性如所有、盡所有之深廣智慧,順應眾生煩

惱差別,廣說八萬四千法門,應機逗教;而趣入佛法

修行之門,不外二途,一為理入、一為行入,理入在

於深解義趣,從而歎未曾有,歡喜信受奉行,此即是

《現觀莊嚴論》中所說:「鈍根隨信行,利根隨法行

」之義;另一「行入」則是依據法師、善知識或者經

論所教導六度萬行、老實念佛等方法一一遵照奉行不

渝,二種皆需藉聞思修,生戒定慧逐步開展成佛之智

,產生證德,終至成就大覺圓滿,雖分為二,實際上

殊途同歸;若只有聽聞、思惟,仍不免說食不飽的過

失,到頭一場空;若只有修行,不辨鵠的,亦難脫盲

修瞎練之弊病,因此二者並非獨立誖離而有偏廢,只

在起步先後不同而已,倘若二者能夠同時進行,則更

可事半功倍,迅速見效。

藏傳佛教傳承之中,以千餘年的光陰,投入無數

精英時彥,在實際修行的經驗當中,歸納出齊頭併進

、迅速見效之方法,放諸寧瑪(紅)、噶舉(白)、

薩嘉(花)、格魯(黃)各派皆通用的入門基礎課程

即是「前行」法門,並為銜接無上瑜伽之生起圓滿次

第即身成佛的礎石、命根。

各派大師教授甚深無上瑜伽密法時,一再闡述強

調「前行」相當於基礎,比喻為高樓大廈的地基,所

謂萬丈高樓平地起,闡明其重要,其實「前行」既是

基礎,亦是根本,是我們要與天魔、死魔、蘊魔、煩

惱魔四大魔軍決戰的食糧,大軍未至,糧草先行,其

後的正戒、正定、正慧三德的資糧都維繫在此。

具體而言,前行又分共通前行、不共前行,共通

前行是與聲聞、緣覺共同通用的先修法門,不共前行

則是大乘顯密教法所通用,在共通前行中有四法,名

為「迴心四法」,其意義是令我們沉溺於輪迴之心能

扭轉,迴心轉意心向正法;而觀修之順序依據噶當派

主張為暇滿難得、生死無常、業果不爽、輪迴過患,

後來的格魯派及學自噶當派的岡波巴大師所奠立噶舉

派修道次第、部分寧瑪派的教授都依循此次第;寧瑪

派中龍欽寧體傳承則將業果不爽、輪迴過患位置互換

,在先闡述完六道各趣的痛苦後,進一步揭示這痛苦

的來由,相當於聲聞乘中說「苦諦當知」之後,再知

「集諦當斷」之次序。

至於薩嘉派主張先後順序是輪迴過患、暇滿難得

、生死無常、業果不爽(或業及因果),之後教授發

心,其安設的理由是為了先了解我人所身處的輪迴情

況及真實痛苦,生起徹底厭離輪迴之心,思求得到解

脫而修行故首先講授輪迴過患;進入聞思實修正法後

,若不知珍惜珍重此身則往往虛度一生,故講授暇滿

難得以激勵珍重愛惜人生;若懈怠懶惰不除,則不能

精進努力,時修時斷,故說生死無常;雖知精進不懈

,若不知如理取捨行為則懞懂無知,仍造業不已,故

講善惡業果報應之業果不爽;又為成佛應先生慈悲菩

提心,故緊接在後教授。

在不共前行的次序安排上,各派皆同,以皈依、

發心、金剛薩埵修誦、獻曼達、上師瑜伽為主要教授

實修課題,為區別外道與佛教之分界、進入佛教之門

而傳授皈依;佛教中有小乘大乘,為簡別自利利他之

界限而傳授發心,以期迴小向大;為強力淨治無始以

來所累積罪業蓋障,藉由四力,結合自力他力淨治故

修金剛薩埵百字明觀修持誦;成佛需圓滿福德與智慧

資糧,故修世俗曼達積集有所緣的福德資糧,勝義曼

達積無所緣的智慧資糧;為了速得加持故修上師瑜伽

,為了同時結合理入與行入、理論與實踐並行,故每

項各重覆修十萬遍,如此可深植入自心,所以白刃加

頸仍能堅信三寶不捨,能捨身為眾生,能即身成就,

皆賴此前行為根本,而不是僅僅止於口耳知識,一遇

外緣橫逆,即狐疑不定,甚至背捨三寶,當下一念,

實源於此。

一般吾人稱前行為「四加行」,在薩嘉派中皈依

,發心、百字明,獻曼達與上師瑜伽合修,大禮拜可

結合上師瑜伽中合修,因此或可稱為四項,噶舉派以

皈依發心加大禮拜為一項,百字明、獻曼達、上師瑜

伽各為一項為四項,寧瑪派有些則在前述諸項中另加

施身法、遷識法,或其他單項合修;格魯派則另加水

供、造察察(泥拓小佛像)、金剛空行火供、三昧耶

金剛為「前行」,因此我們所稱前行為「四加行」並

不能通用各教派,實修「前行」所使用的儀軌法本,

亦因各傳承不同而有不共特殊之法本。

薩嘉派本來並無「前行」的法本,在實修時,依

據所修本尊喜金剛現證儀軌的法本中記載修積屬於前

行皈依、發心、金剛薩埵、百字明,另插入大元國師

帕思巴所編的《卅七供曼達》,即完成前行的需要次

數,直至近代德松仁波切在美國西雅圖教授時編出《

吉祥薩嘉派四加行作法‧二資糧善道》,才有獨立的

四加行的專屬儀軌法本;另有那爛陀寺堪布蔣巴雅旺

洛覺仁欽尊者著論闡述,即為本書之原始文論。

「前行」在實修中如此重要,然中國自古即大弘

淨土宗與禪宗,一講老實念佛、繫念淨土,一講不立

文字、明心見性,再加上漢地文化教育發達,知識水

平甚高,遂多有人捨前行直接修正行生起次第、脈氣

明點、大手印、大圓滿之舉;佛因材施教,本無拘泥

,只有契時契機,並無一成不變必須如何,然若就初

學入門、久修無驗、心性不定、妄念紛飛、欲循序漸

進有入手處,欲達前述各項效果、日起有功者,皆不

妨依此實修,必能從其中得到難以言喻之加持覺受。

有鑑於前行實修的必要性,寧瑪派中龍欽寧體傳

承、噶陀、敏珠林、白玉、敦珠新寶藏等傳承、竹巴

噶舉、噶瑪噶舉、格魯派等皆已有前行儀軌譯出面世

,相信有更多傳承的前行儀軌業已譯出,尚未公開流

通而已。

在此,本書全名為《無上金剛乘道之共通與不共

前行導引次第‧解脫一切智道燈》內容分依止善知識

、共通前行、不共前行三大部分,由於修習正法中雖

有顯密二宗,然皆需依止上師善知識得經論實修教授

故先授依止善知識,如何觀察辨別合格的善知識,如

何具備成合格弟子的條件,如何依止親近善知識,及

依止善知識的利益,未依止之過患;第二部分講共通

前行內容已於前文述及,第三部分講解不共前行,又

有總體喜金剛之前行,及其他大威德怖畏金剛、金剛

瑜伽母那洛空行、觀世音等前行,前二部分有相關資

料可參攷,如《三現分》、《菩提道次第廣論》、《

龍欽心髓導引文》、《了義炬》,故漢譯時僅節錄不

共前行中無二續王喜金剛口訣派傳規之甚深耳傳不共

前行總體廣說部分 (p.390-567),這是與藏文原文有

別之處,故在漢譯書名上亦僅標明「不共前行」部分

,書中所註明“法本”或“前行法本”及頁碼是專指

德松仁波切所編《吉祥薩嘉派四加行作法‧二資糧善

道》,望讀者有識存查。

法 護2001.7

註:識語中梵文,藏文及部份中文字體網上無法顯示

故, 詳請參攷正版書籍之識語.

註:又本網頁有著作權,資料引用請註明出處.

|